文鳥のつぼ巣を冬囲いのわら縄で手作り(自作)してみました。

市販のつぼ巣をばらして作り方を確認してみる

まず、つぼ巣がどのように作られているのかを、市販のつぼ巣をばらして確認してみました。

市販のつぼ巣は、イネ科天然草などの材質で、細い天然草を基礎部分にして、下(底から)、太い天然草の間に通し、丸になるように巻きながら、細い天然草の間に入れていき固定しているのが分かりました。

市販のつぼ巣は、イネ科天然草などを丸く巻いて作られているので、ここを真似て自作してみます。

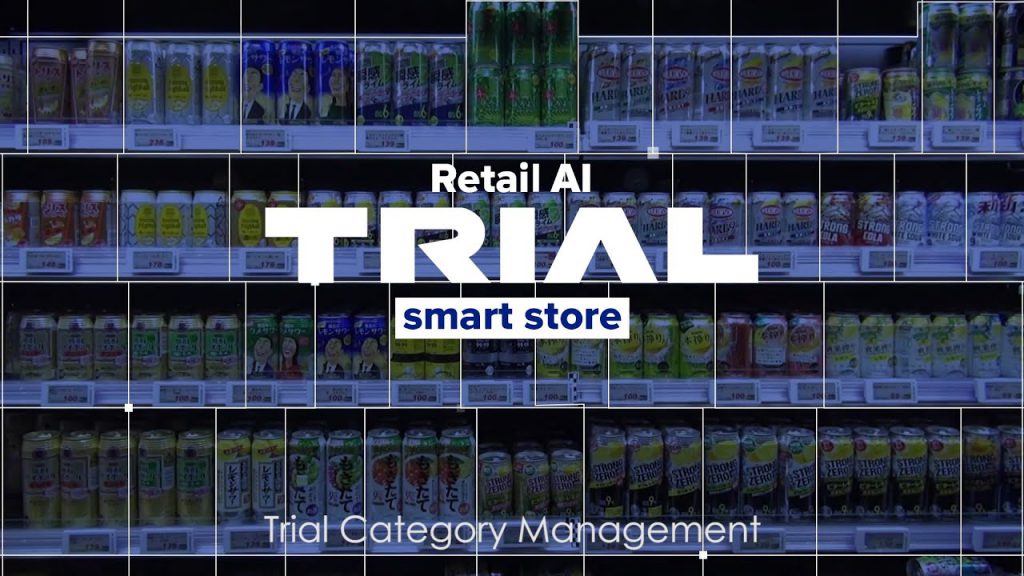

冬囲いのわら縄でつぼ巣を手作りしてみる

つぼ巣を手作りするのに必要な長さ(大体)に、わら縄を剪定鋏で切ります。

丸巣掛けのサイズに合うつぼ巣を手作りします。

熱帯魚の餌の丸いケースが丁度良い太さでしたので、このケースに冬囲いのわら縄を巻きます。

わら縄の最初の部分は、わら縄の間に通して丸いケースに固定しておきます。

後は、丸いケースに冬囲いのわら縄を巻いていき、お好みの長さの所で、マスキングテープなどを貼って仮止めします。

綿100%の純綿水糸を使用して、冬囲いのわら縄を縫います。

がっちり固定するには、巻いたわら縄の上から下まで、純綿水糸を通した針で刺して、ぎゅっと引っ張って縫うのが一番きつく固定されました。

つぼ巣の下(底)部分は、巻くことができなかったので、冬囲いのわら縄で底を隠しながら、純綿水糸で縫いながら固定するようにしました。

綺麗につぼ巣を手作りしても、文鳥さんにボロボロにされるので、こんな感じでも良いかな。

冬囲いのわら縄で手作りしたつぼ巣は、丸巣掛けにぴったりサイズでした。

後は、鳥小屋に設置して、文鳥さんが入ってくれるかですね。

以上です。