約10年間使用していた旧型のコトブキ(寿工芸)フラットLED1200が点灯しなくなったので、自分で修理してみました。その方法をご紹介しています。

目次

コトブキ1200フラットLEDライトが点灯しなくなった原因

コトブキ1200フラットLEDライトが点灯しなくなる前に、点灯するが突然消えたり、点滅したりといった症状は出ていました。

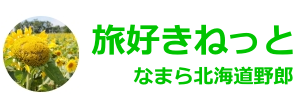

LEDランプは生きていそうでしたが、アダプターが怪しいと思い、中を確認してみました。

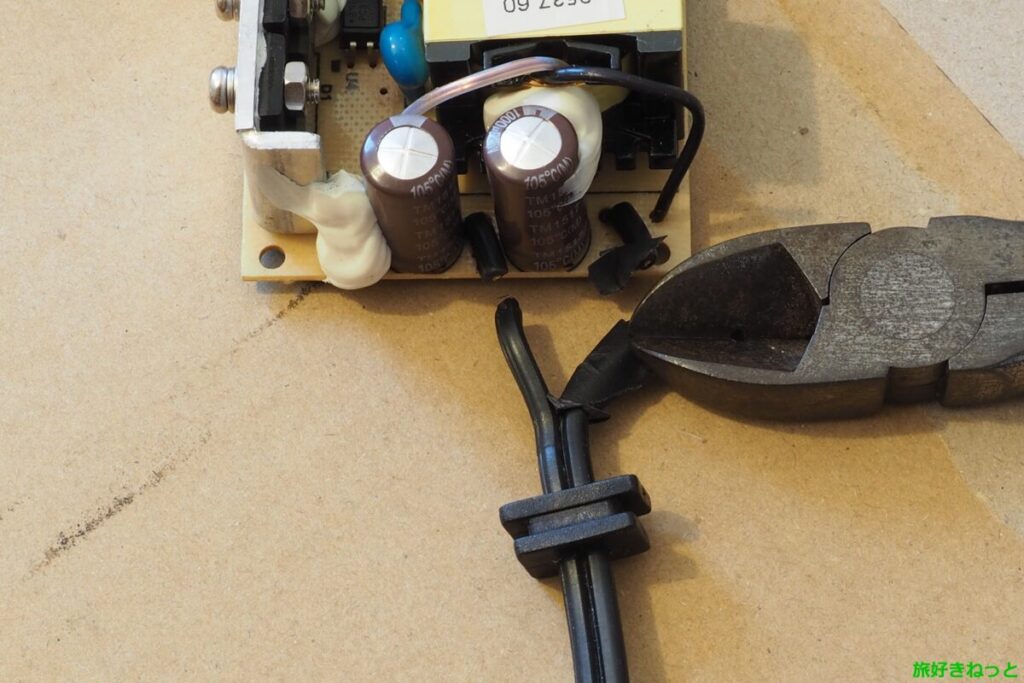

コンデンサが少し膨らんでいたのは確認できました。ただ、それ以外は目視では特に異常は分かりませんでした。

コトブキ1200フラットLEDライトが点灯しなくなる一番の原因として、アダプターの故障があるようです。

ということで、社外品のアダプターに交換することにしました。

旧型のコトブキ フラットLED1200のアダプターを社外品に交換

新型のコトブキ フラットLED1200の電源アダプターは、電源ジャック(DCプラグ)で繋ぐタイプなので、壊れた場合には交換が可能ですが、旧型のタイプはLED本体と繋がっているので、電源アダプターのコードを切断して、社外品のアダプターに直接繋ぎ直す必要があります。

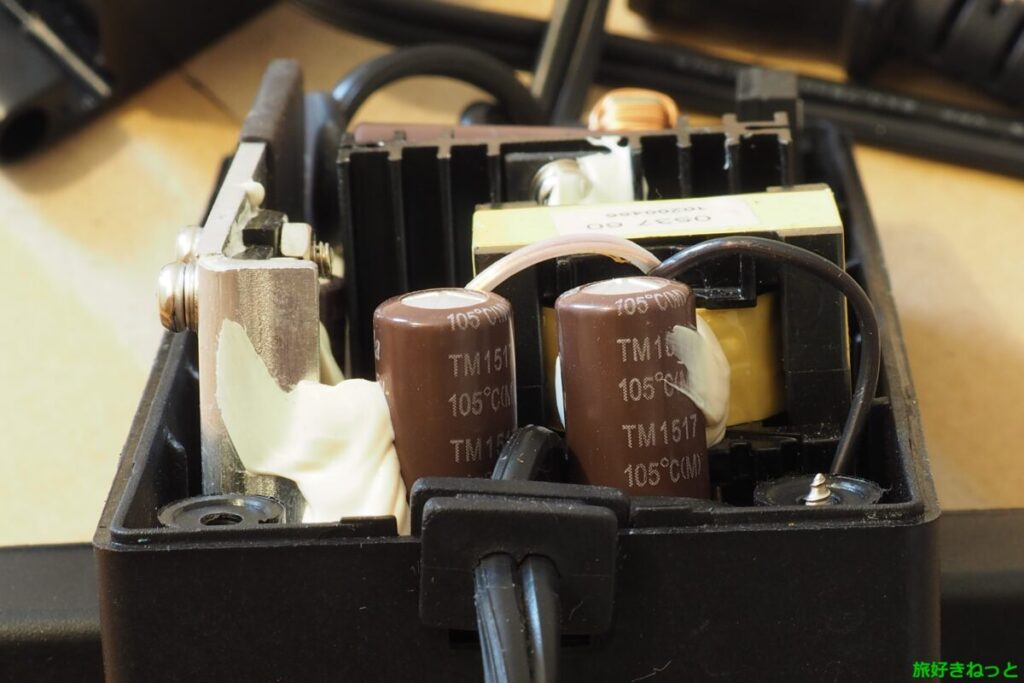

定格出力電力と定格消費電力の確認

旧型のコトブキ フラットLED1200のアダプターの裏面ラベルを確認してみたところ、定格入力電力:AC100V 50/60Hz、定格消費電力:33Wの記載はありますが、定格出力電力の記載はありませんでした。

おそらく、パッケージ箱には記載されていたと思いますが、既に処分しているので、ネットで調べることにしました。

新しいタイプの定格出力電力はDC15Vということが分かりました。

電力(ワット数)を求めるには、電力(W)=電圧(V)×電流(A)ですから、15V×3A=45Wとなります。

ただし、定格消費電力が33Wですから、DC15V 3A(45W)の社外品アダプターでは、電圧が高すぎるため、故障の原因になります。

また、代替アダプターとして流通しやすい電圧15V 3Aのアダプターは、ノートPCやモニター用として多く出回っており、中古などでも入手しやすく、LEDはある程度の電圧変動に耐え実際に点灯はしますが、定格より高い可能性があるため、長期的には寿命を縮めるリスクがあります。

そこで、DC12V 3Aのアダプターで代用することにします。36Wであれば定格消費電力33Wに近く、過負荷の心配も少ないため安全圏と判断しました。

購入したDC12V 3Aの代用アダプター

DC12V 3Aのアダプターは通販で入手しました。

常時稼働が前提の機器でも安定して使えて、防犯カメラでの長時間通電でも問題がなく、放熱設計がしっかりしていて、触れても熱すぎないという実測データがあります。

電圧も11.81Vで安定していて、LEDライトのように電圧変動に敏感な機器でも、安心して使える範囲に収まっています。

といったレビューがありました。

このアダプターは、PSE認証取得済み・過電流保護・過電圧保護・ショート保護付きという点でも、水槽環境での使用に向いていると思います。

旧型コトブキLEDの極性(+、-)確認とケーブル切断

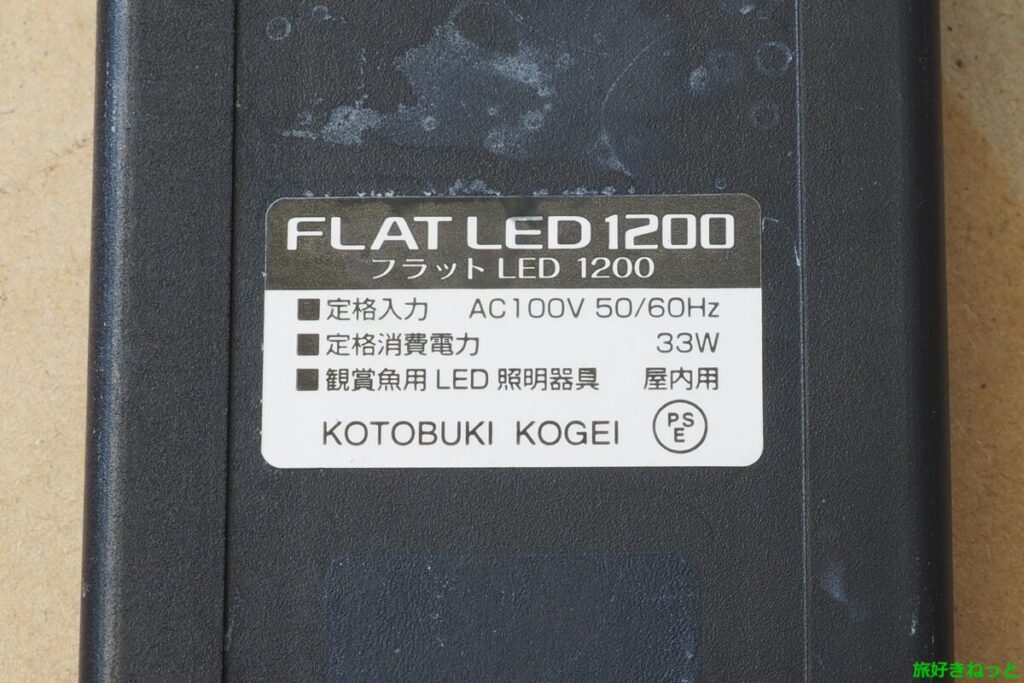

旧型コトブキLEDの極性(+、-)は、テスターで確認しなくても、基盤に+と-の記載がありました。

ケーブルを切断する前に、+、-が分かるように、+側にテープを貼りました。また、+側には小さく文字が入っていたので、目印としても使えました。

被覆を剥く

ケーブルの被覆を剥くには、ワイヤーストリッパーなどの専用工具があれば便利ですが、ニッパーだけで、または、中の配線を切らないように、カッターで切り込みを入れてからニッパーでケーブルの被覆を剥くことができます。

DC12V 3Aの代用アダプターは、DCプラグを切断してからケーブルの被覆を剥きます。

ケーブルの極性(+、-)をテスターで確認

旧型コトブキLEDアダプターケーブルの極性(+、-)確認は基盤に記載があったので、テスターで確認はしませんでしたが、購入したDC12V 3Aの代用アダプターは、被覆を剥くと赤と黒の2本の配線になっていて、通常であれば赤色が+、黒色が-になりますが、念のためケーブルの極性(+、-)をテスターで確認します。

まず、導線が撚り線なら、ねじって束ねておき、導線が露出している状態なので、導線同士が接触しないようにしてから、DC12V 3Aの代用アダプターをコンセントに差し込みます。

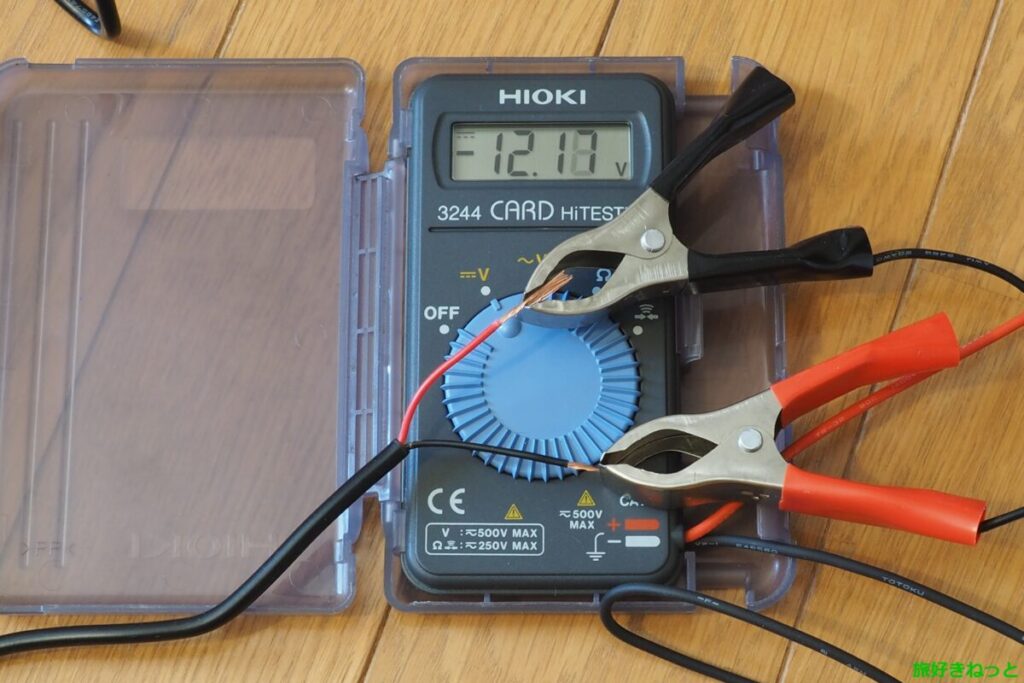

使用するテスターは、HIOKI 3244なので、「⎓V(直流電圧)」に合わせて極性(+、-)を確認します。

テスターの赤プローブ(+)と黒プローブ(-)を直接導線に軽く押し当てるだけでOKですが、ここでは、写真を撮影しやすいように、プローブにワニ口クリップを繋げて確認しています。

まず、赤プローブ(+)をDC12V 3Aの代用アダプターの赤色ケーブルの導線に当てて、黒プローブ(-)を黒色の導線に当てて表示を確認しました。

HIOKI 3244のテスターの表示が「+12.17V」だったので、DC12V 3Aの代用アダプターケーブルの極性は、赤がプラス、黒がマイナスのセンタープラスで、色分けも仕様通りであることが確認できました。

なお、コトブキ フラットLED1200の電源アダプターの導線も、同様にテスターで極性を確認することができます。表示が「+」ならセンタープラス、「-」ならセンターマイナスです。

また、テスターの赤プローブ(+)と黒プローブ(-)を、逆に当ててみると、「-12.17V」のセンターマイナスになり、逆配線となりました。

絶縁被覆付閉端接続子(圧着キャップ)で導線を繋ぐ

導線の極性(+、-)が分かったので、コトブキ フラットLED1200のケーブルとDC12V 3Aの代用アダプターのケーブルを絶縁被覆付閉端接続子(圧着キャップ)で繋ぎます。

繋ぎ方は簡単で、両方の導線を繋げてねじって束ねておき、CE-5(A.W.G 12-10)の絶縁被覆付閉端接続子(圧着キャップ)の中に入れて電工ペンチで圧着し、引っ張っても抜けなければ、しっかり圧着できています。

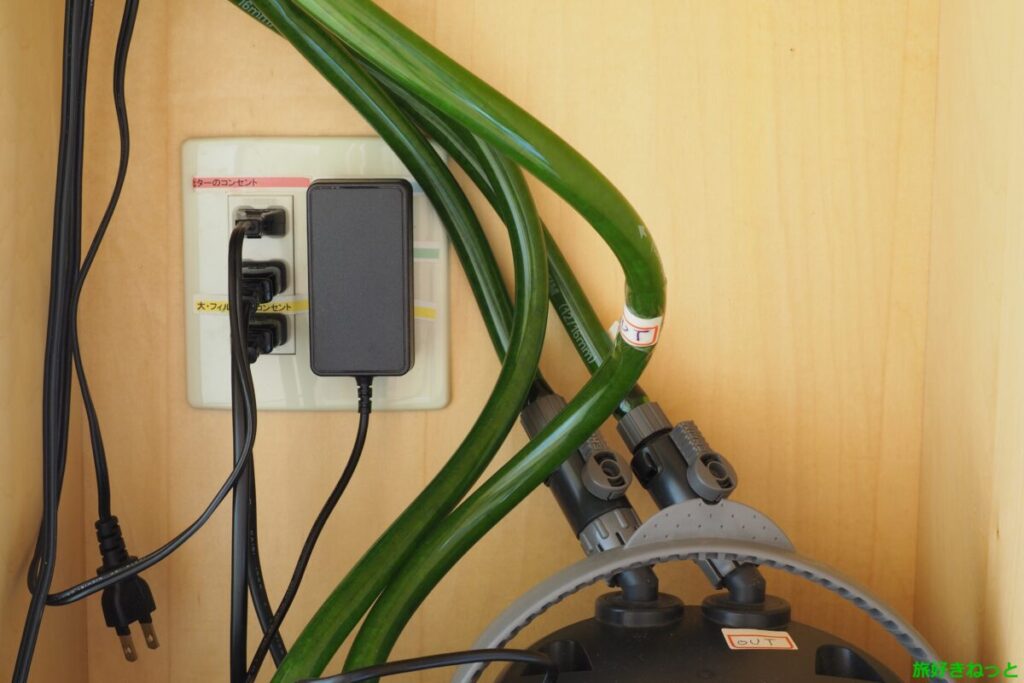

ここでは、水槽専用台の下の棚にコンセントがあり、ホースや配線用の穴にDC12V 3Aの代用アダプターが入らないため、棚の中で線を接続しています。

また、LED側のケーブルをDCプラグのメスにしておけば、アダプターは差し込み式で着脱でき、導線直結よりも交換やメンテが楽になるし、極性も一度確認すれば済みます。

棚の下で水がかからないので、今回は絶縁被覆付閉端接続子(圧着キャップ)の防水処理はしていませんが、次回コーキングで穴部分を埋めて防水処理を行う予定です。

追記で、マジックテープ片側のテープ部分に、ケーブルを結束したインシュロックを貼り付けただけでは落ちてしまったので、片側のマジックテープに切り込みを入れて、その中にインシュロックを切らずに中に通して、マジックテープで貼り付けて落ちないようにしました。

コトブキLED1200を社外品アダプターで点灯確認結果

旧型のコトブキ フラットLED1200のアダプターを社外品のDC12V 3Aアダプターに交換しての点灯テスト結果は、問題なく点灯することを確認しました。

ただ、正常に点灯していた時の明るさを忘れてしまい、社外品アダプターに変更したところ若干暗い感じがします。

その原因で考えられるのは、コトブキLED1200の本体ケーブル部分をほとんど残し、社外品のDC12V 3AアダプターのケーブルもDCプラグから20cmくらいのところでカットしたので、合計約3m近くケーブルの長さがあるため、電圧降下が起きている可能性があります。

明るさを改善するには、旧型のコトブキ フラットLED1200の本体とアダプターのケーブルと同じ長さにする必要があると思います。

社外品のDC12V 3Aアダプターで、5時間ほどコトブキLED1200を点灯させていましたが、アダプターが過度に熱を持つこともなく安定して使用できているようです。

※本記事の内容は、あくまで個人の作業記録であり、社外品の使用や配線加工はすべて自己責任で行っています。

以上です。